【摘要】国际数字劳动分工包括为信息通信技术零件采矿的刚果的奴隶矿工,富士康工厂内的受到超级剥削的雇佣工人,印度低收入的软件工程师,为谷歌和其他西方企业工作的高度紧张的软件工程师,创造和传播文化的不稳定的数字自由职业者,以及拆解数字信息技术零件的电子垃圾工人。

(图片来源:Aleksandar Savić)

自从列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》(1916),布哈林的《帝国主义与世界经济》(1915)和卢森堡的《资本积累论》(1913)问世以来,一个世纪过去了。这三本著作都将帝国主义视为资本主义的力量与工具。那时的时代背景是全面战争、垄断、反垄断法、争取加薪的罢工、福特对流水线的开发、十月革命、墨西哥革命、失败的德国革命等。那段历史见证了全世界对资本主义挑战的日益深化。

本文考察了经典的马克思主义帝国理论中国际劳动分工的角色,并且将这些思想延伸到当下的信息和信息技术的生产所涉及的国际劳动分工。我要论述的是,作为资本主义创新和剥削的最新前沿,数字劳动对当代帝国主义的结构来说处于核心地位。我的分析沿用了这些经典概念,并且意在表明,在新的帝国主义语境下,信息工业构成了最为集中的经济部门;超级工业化( hyper-industrialization)、金融和信息主义( informationalism )属于一个整体;跨国的信息企业属于民族国家,但却在全球层面运作;信息技术成为新的战争手段。

(《帝国主义是资本主义的最高阶段》,图片来源:googlebook)

定义帝国主义

在其1916年“通俗的论述”(这是《帝国主义是资本主义的最高阶段》的副标题)中,列宁认为帝国主义:

是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有特别重大 的意义、国际托拉斯开始分割世界、最大的资本主义国家已把世界全部领土分割完毕这一阶段的资本主义。

布哈林和普列奥布拉任斯基将帝国主义理解为“金融资本在争夺原材料市场和资本投资的地域时所采纳的征服政策。” 布哈林是列宁的同代人,1917-1929年任《真理报》主编,他得出了与列宁所列举的帝国主义核心特征相类似的结论,将帝国主义描述为“金融资本主义的产物”,并且论述说,“金融资本只能制定帝国主义政策,别无他途。”

(列宁,图片来源:网络)

对布哈林来说,帝国主义是国家资本主义的必然表现形式,但这个概念在新自由主义语境下难以应用,因为新自由主义更多意味着全球由公司而非民族-国家所掌控。他认为国家是困在引发世界战争的“全球范围斗争”的“国家资本主义托拉斯”。在布哈林看来,帝国主义不过是这些托拉斯之间“相互竞争的表现形式”,都想要“将资本聚敛和集中在自己手中。”相比之下,列宁写道:“帝国主义的一个重要特点,是几个大国都想争夺霸权,即争夺领土,其目的不完全是直接为了自己,主要还是为了削弱敌方,摧毁敌方的霸权。”列宁论述的“几个大国”之间的竞争比布哈林的国家资本主义托拉斯更为细致,因为前者同时包含了公司与国家。

对卢森堡来说,帝国主义是资本积累的在地理和政治上所采取的暴力扩张,

是为了争夺尚未被侵占的非资本主义环境的竞争……随着资本主义国 家的高度发展,以及它们在争夺非资本主义地区中日益加剧烈的竞争,帝国主义在其对非资本主义世界的侵略中,以及在相互竞争的资本主义国家间所发生的日益严重的冲突中,变得愈来愈无法无天,愈来愈蛮横粗暴了。但是,帝国主义愈是横暴地,愈是残忍地,愈是彻底地摧毁非资本主义文化,它也就愈加迅速地挖掉资本积累自己的立足之地。

卢森堡论述说,资本想要在全球范围内进行剥削,“毫无限制地去动员全球的劳动力,从而利用全球所有的生产力。”

无论分歧如何,列宁、布哈林和卢森堡都一致认为,帝国主义是“资本主义的最后阶段”,或者是“腐朽的资本主义”的一种表现形式,因此,“资产阶级的毁灭不可避免”。这些论述不仅反映了当时的革命家所感受到的政治乐观主义,而且也是那时普遍接受的对资本主义的结构主义和功能主义理解,这种理解认为资本主义必然走向毁灭。事实上,他们都是在“一战”的背景下进行写作的,之后是短暂的繁荣,然后就爆发了大萧条和“二战”——所有这些都支持他们的论点,即全球体系是岌岌可危的。一百年过去了,资本主义依然存在,但可能表现出了新的特征。我们依然可以将资本主义视为帝国主义,而且资本主义的确不断遭遇内在趋势所导致的危机。

劳动与帝国主义

列宁、布哈林和卢森堡都认为国际劳动分工是帝国主义的核心特征。在列宁看来,劳动分工意味着产业的分化,因为某些银行会将自己的投资活动集中在特定产业。他将资本的输出而非货品的输出,视为帝国主义的关键特征:

只要资本主义还是资本主义,过剩的资本就不会用来提高本国民众的生活水平(因为这样会降低资本家的利润),而会输出国外,输出到落后的国家,以提高利润。在这些落后的国家里,利润通常都是很高的,因为那里的资本少,低价比较贱,工资低,原料也便宜。

布哈林基于马克思的著作指出,帝国主义的根本特征是一国之内各企业间的分工,有不同的生产部门间的分工,还有整个经济生活中一些大的部分——工业与农业的分工,以及在总的体系里代表各国民经济的国家间的分工等。这种分工部分基于自然原因(例如“可可只产于热带国家”),部分基于社会原因,如“生产力的不平衡发展”会“创造出各种不同的经济类型和各种不同的生产部门,从而使国际分工的范围扩大起来。”“整个世界的社会劳动划分在各国家中,各国的劳动通过国际范围的交换而成为全世界社会劳动的一个部分。”在全球市场和不均衡的生产力条件下,生产力低下的国家被迫以低于价值的价格来出售商品,从而参与竞争,这就导致了不平等交换的体系。

卢森堡将她的帝国主义概念聚焦在“资本主义与非资本主义生产方式的关系”上,在这种关系内,

主要的方法是殖民政策,国际借款制度,势力范围政策和战争。在这里是完全赤裸裸的暴露出公开的暴力、欺诈、压迫和掠夺。要想从这些乱纷纷的政治暴力和权力争夺中,探求出经济过程的严密规律,那是需要费一点气力的。

对卢森堡来说,帝国主义的国际关系必然会导致对劳动的掠夺与剥削:“资本需要全球范围内的生产资料和劳动力来维持畅通无阻的积累。”因此“如果没有所有领土上的自然资源和劳动力,它就难以为继……‘从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西’,这不仅在资本诞生时如此,而且资本主义在世界上每一步的进展中,也都是如此。”

虽然列宁、布哈林和卢森堡关于帝国主义的某些方面在政治上存在分歧,尤其是诸如民族主义在阶级斗争和解放中的地位问题、民族自决问题以及资本主义对国外市场的使用问题,对这三位理论家来说,边缘地区不仅是资源来源和销售商品的市场,而且也内嵌在国际劳动分工中。另外在边缘地区,对工人的剥削帮助大公司实现了剩余价值的输出和剥夺。

国际数字劳动分工

全球通信,如电报和国际新闻机构,“一战”时在帝国主义中已经起到了举足轻重的作用,如组织协调贸易、投资、积累、剥削和战争。一百年之后,在本质上完全不同的信息和通信手段出现了,如超级计算机、互联网、笔记本电脑、平板电脑、手机以及社交媒体。但正如帝国主义早期身处边缘地区的工人的劳动一样,信息和信息技术的生产也是国际劳动分工的一部分,这种分工依然在塑造生产、分配和消费。

具有批判性的学者在上世纪80年代引入了新的国际劳动分工(NIDL)概念,来强调发展中国家业已成为制造业劳动力的廉价来源,同时也用来追踪跨国企业的崛起过程。福斯特(John Bellamy Foster)和麦克切斯尼(Robert W. McChesney)在他们合著的《无尽的危机》中,将跨国企业的崛起放在这样的语境中考察,即资本要克服长期的经济停滞并且获取全球垄断利润。 跨国企业试图压低全球的工资份额,并且通过确立全球范围内工人的竞争体系,来增加它们的利润。结果就是全球范围内剥削率的提高,福斯特和麦克切尼借鉴斯蒂芬·海默(Stephen Hymer)的作品,将这种现象称为“分而治之策略。”

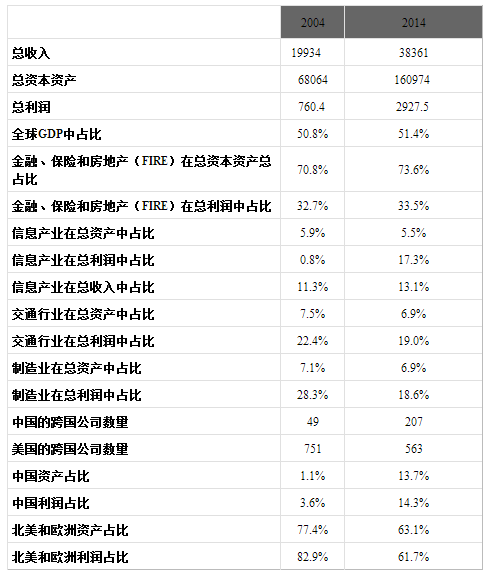

表格1展示了2004和2014年全球最大的两千家跨国企业的比较数据。这些公司的收益占全球GDP的一半以上。跨国企业在全球范围内争夺垄断地位。在这两个年份中,这些公司将近四分之三的资本资产都属于FIRE部门——金融,保险和房地产——这也肯定了福斯特和麦克切斯尼的论断,即我们可以笃定地谈论全球垄断-金融资本主义体系。然而,这些资产也包括交通行业(mobility industries )(如运输方面的基础设施,石油和天然气,交通工具)、制造业和信息产业(从通讯行业的硬件、软件和半导体到广告、互联网、出版和广播)。所有这些都表明,从不同程度来说,全球资本主义不仅意味着垄断-金融资本主义,而且也意味着垄断-交通资本主义,垄断-超级工业资本主义以及垄断-信息资本主义。

表格1:2004和2014年全球最大的两千家跨国公司(单位:10亿美元)

2004和2014年之间一个重要的变化就是中国的跨国公司的崛起,其资产、收益和利润所占比例急遽增长。欧洲和北美的跨国企业控制的全球资本所占比例不再是四分之三,而是三分之二,这意味着它们依然占据主导地位。中国的跨国公司起到更大的作用,但这个事实并不意味着根本性断裂,而是表明,中国在模仿西方的资本主义,于是“中国特色的资本主义”出现了。

新的国际劳动分工处于信息和数字经济的核心,这种经济生产信息通信技术(ICT)以及信息本身。各种各样的体力劳动形式会生产出信息技术,而媒介和文化产业中的工人会利用这些技术去创造数字内容,如音乐、电影、数据、数字、多媒体、图像、视频、动画、文本和文章等。技术和内容在辩证的意义上互相关联,如此一来,信息经济既是有形的,又是无形的。信息经济既非上层建筑,也不是非物质性的,而是消解了经济基础与上层建筑区分、对生产力进行组织的特定形式。

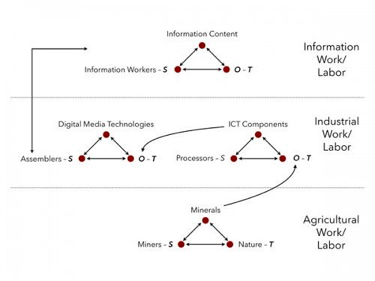

图表1展示了国际数字劳动分工中涉及到的主要的生产过程的模型。每个生产阶段都需要人类主体(S)使用劳动技术(T)来对劳动对象(O)进行改造,从而生产出新的产品。全球数字劳动的基础是农业的劳动周期,矿工根据这个周期去开采矿物。这些矿物接下来会成为下一个生产阶段的劳动对象——它们会成为信息通信技术的零件,然后再作为劳动对象进入下一个劳动周期:组装工人利用信息通信技术的零件来打造数字媒体技术。所有这些劳动的产出就是这些数字媒体技术,而这些技术会负责管理不同类型的信息的生产、分配、流通和消费。

图表1:国际数字劳动分工

因此,“数字劳动”不仅意指数字内容的生产。这个范畴包纳数字生产的所有模式,是农业劳动、工业劳动和信息劳动所形成的网络,而这个网络确保了数字媒体的存在和应用。生产的数字模式中所涉及到的主体(S)——矿工,加工者、组装工人和信息工人——与生产处于特定的关系中。因此图表1中标识为S的其实是不同主体或者主体群之间的关系,即S1-S2。

今天绝大多数的数字生产关系是由雇佣劳动、奴隶劳动、无薪劳动、不稳定劳动( precarious labor)以及自由职业劳动所构成,从而让国际数字劳动分工成为相互关联的全球剥削进程的巨大而复杂的网络。这些劳动包括为信息通信技术零件采矿的刚果的奴隶矿工,富士康工厂内的受到超级剥削的雇佣工人,印度低收入的软件工程师,为谷歌和其他西方企业工作的高度紧张的软件工程师,创造和传播文化的不稳定的数字自由职业者,以及拆解数字信息技术零件的电子垃圾工人,他们每天都暴露在有毒的材料中。

让我们看看数字劳动的一个案例。2015年,在《财富》杂志所评比出的全球最大跨国企业中,“苹果”位居第12。其利润在2013年是三百七十亿,2014年是三百九十五亿,2015年是四百四十五亿美元。在2015年,iPhone占苹果总销售额的56%,iPad占17%,Mac占13%,而iTunes、软件和其他服务占10%。生产一台iPhone的中国劳动力成本只占产品价格的1.8%,而苹果从iPhone销售中得到的利润占58.5%,苹果的供应商如台湾的富士康公司,得到14.3%的利润。因此iPhone 6S卖299美元并非因为劳动力价格,而是因为对每台手机来说,苹果公司平均要赚175美元的利润,富士康要赚43美元的利润,而在富士康工厂组装手机的工人却只能得到5美元。iPhone和其他产品的高价格源于高利润率和高剥削率——这是国际数字劳动分工的直接产物。正如福斯特和麦克切斯尼所写,中国在“全球劳动仲裁和……超级剥削”的体系中,成为“全世界的组装中心。”

(富士康流水线工人,图片来源:网络)

在《财富》的“世界五百强”名单中,富士康的员工数位居全球第三,共有一百多万员工,主要是来自农村的年轻农民工。富士康负责组装iPad, iMac, iPhone, 亚马逊的Kindle,以及索尼、任天堂和微软的游戏手柄。在2010年7、8个月间有17位富士康工人跳楼自杀,绝大多数因此丧命,中国的信息通信技术组装产业恶劣的工作环境因此而引起广泛关注。后来很多研究记录了富士康工厂内的日常现状,那里的工人必须忍受:极低的工资、漫长的工时、不断改变的工作日程、简陋的保护装置、拥挤的监狱般的宿舍以及由公司领导管理的不受工人信任的黄色工会;工作时间禁止交谈;保安的殴打与骚扰以及难以下咽的食物。

但苹果公司自吹自擂说,他们要求“供应商起码95%地实现了每周最长60小时的工作时间。”国际劳工组织关于工作时间的C030会议( Convention C030)建议,每周工作时间的上限为48小时,一天不能超过8小时。苹果因为让供应链实现每周60小时工作时间而洋洋得意,这说明当代帝国主义的国际数字劳动分工不仅是剥削性的,而是还是种族主义的:在苹果看来,对中国人来说,一周60小时是合理标准。

苹果的2014年报告还说,他们审查了一百多万工人的工作条件。但是这些审查并非独立进行的,结果也不是独立提供的。因为苹果没有依赖独立的企业审查组织如“大学师生监察无良企业行动”(Students and Scholars against Corporate Misbehavior ),其报告必然具有偏向性:受到自己雇主调查的工人当然不会说出不满,不然就会丢掉工作。

至于说上文列出的层出不穷的侵犯劳工权利的现象,报告的风格和语言意在表明,这些都是供应商和当地中介结构的问题:“我们要求供应商坚持‘苹果供应商行为守则’,每一年我们都会提高标准……我们每年都会审查所有的最终组装供应商。”这个报告不可能承认,这种行为其实是由跨国企业低廉且高效生产的内在要求所推动的。苹果的意识形态策略让我们忽视其自身的责任,转而关注中国工人受到的剥削。

结论:意识形态和反抗

苹果公司给iPhone5打的广告语是“生来多彩”,给iPhone6打的广告词是“岂止于大”。这些口号意在表明,数字技术革命带来了可以惠及所有人的更新、更好的社会。类似的意识形态承诺和宣言可以在社交媒体、云计算、大数据、众筹以及类似现象中看到。这些口号是种技术拜物教,认为技术必然会造就美好社会,而不去分析技术所内嵌的社会关系。在技术拜物教中,正如马克思在分析经典的商品拜物教时所说,“人们自己一定的社会关系”采取了“物与物的关系的虚幻形式。”

(苹果6的宣传语,推出之后遭到了网民的嘲讽。图片来源:网络)

用列宁、卢森堡和布哈林关于帝国主义的经典概念来处理国际数字劳动分工,会帮助我们揭露这种技术拜物教。苹果的案例表明,在广告和政治中塑造技术拜物教的数字技术和意识形态被我们对于新事物的痴迷所掩盖了,这种痴迷必然会忽视全球剥削的持续存在。

苹果在国际数字劳动分工中,通过将制造业劳动外包给中国而获得高利润,西方“向海外输出资本”的策略取得高利润是因为在中国,工资很低,剥削率很高。富士康和其他公司的工人受到的剥削表明,资本主义“从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”,这不仅在它诞生时如此,而且资本主义在世界上每一步的进展中,也都是如此。归根结底,列宁和卢森堡的分析在21世纪和百年以前同样有效。

福斯特和麦克切斯尼说,“有中国特色的资本主义矛盾”包括在建设项目和城市房地产的过渡投资、疲软的消费、极端的剥削、不断增长的不平等、无人使用的基础设施、歧视农民工、污染以及环境恶化。但是西方关于中国的媒体报道一般会忽视这些矛盾所导致的工人阶级和社会斗争中表现出的积极的政治文化。从中国劳工的数据来看,2014年有1276次罢工。中国不是一个铁板一块的社会,而是存在着积极生动的反对剥削的工人阶级斗争。在2014年10月,在6月份的劳工抗议之后,重庆富士康工厂有一千名工人举行罢工,要求涨薪。

数字工人阶级斗争的短期和中期目标应该是,在数字和文化产业,在全球范围和组织的所有层面,造就工人掌控的公司,即便这会影响到社交媒体、软件工程、自由职业经济、采矿或者信息通信技术组装。长期目标应该是在所有地区消灭资本主义组织以及资本主义社会。反抗数字资本主义的社会斗争所表现出的国家或国际维度到底应该起到什么样的作用,这是个需要战略性政治辩论的问题。在1867年为“国际工人协会”起草的报告中,马克思说:“厂主为了对抗自己的工人,不是把外国工人运进来,就是把活儿交到劳动力最便宜的国家去”。如果“工人阶级要想比较顺利地继续自己的斗争,”那么对全球资本主义统治唯一有力的回应就是“把全国性的协会变为国际性的协会。”这个道理过去正确,今天依然有效。

未经允许不得转载:武大金融网 » Christian Fuchs:国际数字劳动分工与帝国主义

武大金融网

武大金融网